In CKW Aktiv wird der mikrobielle aerobe CKW-Abbau auf Aktivkohle zunächst in Laborversuchen etabliert und optimiert werden. Anschließend erfolgt der Pilotbetrieb des innovativen Bioaktivkohlefilters im Feld.

Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) sind höchst relevante Schadstoffe, die weltweit in Grundwässern zu finden sind. Zur Sanierung des Grundwassers sind bereits physikalische Verfahren wie die Aktivkohlefiltration etabliert. Hier finden ausschließlich Adsorptionsprozesse statt, ein regelmäßiger Wechsel und eine energieintensive Regeneration der Aktivkohle ist erforderlich und die Reinigungsleistung ist für CKW meist eher unzureichend. Die Bioremediation, bei der die Schadstoffe durch Mikroorganismen vollständig transformiert werden, ist eine Alternative, die bisher hauptsächlich in-situ und für anaerob-reduktive Prozesse angewandt wurde. Bei einer Grundwasserkontamination mit TCE oder niedriger chlorierten Verbindungen hat der aerob-metabolische Abbau den Vorteil, dass keine toxischen Intermediate (cDCE und VC) entstehen und die Verschlechterung der Grundwasserqualität durch unerwünschte Nebenreaktionen der Hilfssubstrate, d.h. eine Bildung von Schwefelwasserstoff und Methan, vermieden wird. Auf Basis langjähriger Forschung zum aeroben CKW-Abbau am Technologiezentrum Wasser (TZW) in Karlsruhe, in deren Rahmen auch der aerobe TCE-Abbau erstmals entdeckt und publiziert wurde, stehen mittlerweile molekularbiologische Methoden zur Verfügung, um den mikrobiologischen Abbau gezielt zu analysieren. Aus vorangegangenen Projekten ist bekannt, welche Organismengruppen und funktionellen Gene am TCE-Abbau beteiligt sind. Auch für den aeroben cDCE- und VC-Abbau sind molekularbiologische Methoden etabliert.

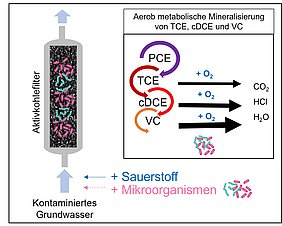

Der Kooperationspartner BoSS Consult GmbH (ein kleines bis mittelständiges Unternehmen (KMU) aus Stuttgart) und das TZW möchten nun die Vorteile des wissenschaftlich nachgewiesenen, aerob-produktiven Chlorethen-Abbaus nutzen und mit der in der Praxis bewährten Methode der Aktivkohlefiltration kombinieren. Hierfür wird auf der Grundlage von Laboruntersuchungen am TZW ein bioaugmentierter Aktivkohlefilter, ein sogenannter Bioaktivkohlefilter, konzipiert und an einem Versuchsstandort im Rahmen eines Pilotbetriebs getestet. Durch die simultane Regeneration ist eine deutliche Verlängerung der Filter-Standzeiten zu erwarten.

Der verringerte Verbrauch an Aktivkohle wirkt sich positiv auf Kosten-Nutzen-Analysen im Rahmen von Sanierungsplanungen und Verhältnismäßigkeitsbetrachtungen für laufende hydraulische Sanierungen aus. Gleichzeitig wird durch die modellgestützte Prozessbeschreibung die Digitalisierung im Sanierungsbereich vorangetrieben und ist von grundlegender Bedeutung für weitere technologische Innovationen, wie eine zukünftige, automatische Steuerung von Sanierungsanlagen hinsichtlich der Optimierung von Milieubedingungen für den biologischen Schadstoffabbau.